蔺相如完璧归赵论(明·王世贞)全文深度解读与翻译

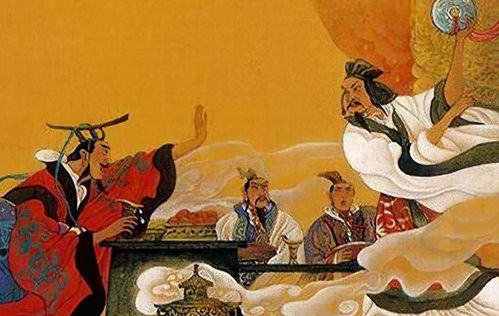

在中国历史的长河中,蔺相如完璧归赵的故事如同璀璨星辰,闪耀在战国时期的天空。这不仅是一个关于智慧与勇气的传奇,更是一个被后世反复传颂的佳话。然而,明代文学家王世贞在其著作《蔺相如完璧归赵论》中,却对这一历史事件提出了独到的见解,引发了人们对这段历史的重新审视。本文将为您深度解读并翻译王世贞的这篇史论,带您走进一个不一样的历史视角。

故事发生在战国时期,赵国得到了稀世之宝——和氏璧。秦王得知后,垂涎三尺,欲以十五座城池换取此璧。面对秦国的强势,赵国左右为难。若答应交换,秦国或背信弃义;若不答应,又恐秦国以此为借口发动战争。在这关键时刻,蔺相如挺身而出,带着和氏璧出使秦国。他凭借智慧和勇气,最终使和氏璧完好无损地回到了赵国,这便是“完璧归赵”的由来。

然而,王世贞在《蔺相如完璧归赵论》中,却对这一事件表达了不同的看法。他认为,世人皆称赞蔺相如的英勇和智慧,但他却不敢苟同。王世贞从秦赵两国的时势入手,深入剖析了蔺相如此举的利弊得失。

文章开篇,王世贞便直言不讳:“蔺相如之完璧,人皆称之,予未敢以为信也。”他质疑世人对蔺相如的赞誉,认为这一壮举并非如人们所想的那般简单和完美。接着,他详细阐述了秦赵两国的形势和秦王的真实意图。

王世贞指出,秦王以十五座城池的空名欺骗赵国,其真实目的只是为了得到和氏璧,而并非想要借此窥探赵国的虚实。在这一点上,他认为赵国其实并没有理亏之处。因为,如果赵国交出和氏璧而秦国不给城池,那么理亏的将是秦国;反之,如果秦国给了城池而赵国却拿回了和氏璧,那么理亏的将是赵国。因此,王世贞认为,要想使秦国理亏,不如就放弃和氏璧;而如果害怕放弃和氏璧,那么就不如不给秦国。

接着,王世贞进一步分析了蔺相如的行为。他指出,秦王已经按照地图划给了赵国城池,并在朝堂上设了“九宾”的礼仪,斋戒五天后要接受和氏璧。在这种情况下,蔺相如却派人将和氏璧偷偷带回赵国,这实际上使赵国从有理的一方变成了无理的一方。他认为,如果蔺相如真的想要维护赵国的利益,那么就应该在秦王不接受城池的情况下,理直气壮地去与之阐述利害关系,而不是采取这种偷偷摸摸的手段。

王世贞还给出了一个假设性的对策。他认为,如果和氏璧到了秦王手中而城池没有交割,那么蔺相如就应该前去质问秦王:“我本来就知道大王是不会给城的。那十五座城是秦国的宝地啊。现在如果大王因为和氏璧的缘故而失去这十五座城,那么十五城的子弟会怎么想?他们一定会认为大王看重的只是一块璧玉而对他们弃如草芥。如果您不给我们城而只是欺骗我们,那么您就会因为一块璧玉而失信于天下。现在我就死在您的面前,让天下人看看您是怎么失信的。”王世贞认为,如果蔺相如这么做,秦王未必不会不和氏璧还给他。

然而,事实却是蔺相如选择了偷偷带回和氏璧,这一行为虽然最终使和氏璧回到了赵国,但却让赵国在道义上陷入了被动。王世贞认为,蔺相如之所以能够成功,完全是因为当时秦国尚未准备与赵国决裂。如果秦王一怒之下将蔺相如处死,并派大军攻打赵国,那么赵国必将陷入万劫不复之地。因此,他感叹说:“蔺相如之获全于璧也,天也。”意思是蔺相如能够保全和氏璧并全身而退,完全是侥幸得到了老天爷的眷顾。

在文章的结尾部分,王世贞虽然对蔺相如的行为提出了质疑和批评,但他也不得不承认蔺相如在其他方面的才能和智慧。他认为蔺相如在渑池的表演以及以谦逊的态度感动廉颇等事迹确实非常高明。然而,他也指出治国最怕的就是像蔺相如这样的书生意气、雄辩滔滔之人。他们看似句句在理,实则百无一用;他们只知纸上谈兵,却不知实战中的艰难险阻和明枪暗箭。

通过对《蔺相如完璧归赵论》的解读和翻译,我们可以看到王世贞对这段历史事件的独到见解和深刻剖析。

相关文章